根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第二章第六条规定,信托产品不得进行公开展示、宣传,您需认证后才能访问

2018年4月,资管新规出台,信托业围绕“两压一降”,开启大资管时代下的第一轮转型。2022年初,资管新规正式实施之际,监管部门下发《关于调整信托业务分类有关事项的通知》(以下简称“通知”),可能对信托公司实施分类监管。后资管新规时代,信托业迎来二次转型的拐点。如何顺应监管导向,参照新分类,探寻适合自身特色的发展路径,在实施分类监管之前,实现二次转型,成为业界关注的焦点。

一、大资管时代的监管政策

《通知》明确信托分类对标资管新规,结合国内实践基础上参考国际标准,确保与国内同业资管保持监管标准统一。基于此,本文从国际、国内两个角度梳理监管脉络。

(一)国际监管导向与目标

资管业务起源于西方,形成早期的监管体系。次贷危机前,国际监管体系以微观审慎监管为主。随着西方国家银行倒闭事件频繁发生,监督机构库克委员会于1979年6月首次提出存在“宏观审慎问题”,并开始探寻解决方式。1993年,诺奖得主罗伯特·默顿首次提出采取统一监管与协同监管来解决。

系统性风险引发次贷危机后,国际普遍反思微观审慎监管的弊端,宏观审慎监管模式被予以重视,监管导向转变成对整个金融系统采取宏观审慎监管,即对发挥同一金融功能的不同金融机构开展的类似业务与金融活动实施统一监管标准,对跨产品、跨机构、跨市场的产品实施协同监管,并沿用至今。

1998年,国际监管目标确定为:保护投资者,保证市场的公平、有效和透明,减少系统性风险的发生。

(二)国内监管导向与目标

我国自1997年《证券投资基金管理暂行办法》发布起,拉开资管时代的序幕,现已发展成为由商行、证券、保险、信托、基金等共同构成的百万亿级大资管格局。

大资管时代下,资管新规明确“去刚兑、去通道、去错配、降杠杆”的统一监管标准,银行理财、私募资管、保险资管等配套细则相继出台,基本形成我国大资管的监管制度与规则体系,遵循“同类资管监管标准统一”的原则,契合现行的国际监管导向。

国内监管目标与国际基本一致,具体如下:第一,防止系统性风险是主要目标。2021年底,央行发布《宏观审慎政策指引(试行)》,明确我国宏观审慎监管的大基调,旨在提高防范与化解系统性金融风险能力;第二,同类产品监管标准统一,减少监管套利行为,保证市场的公平、透明性;第三,通过实质性监管、穿透式监管,防止监管、市场两张皮,保证监管的有效性;第四,通过对资管产品统一实施净值化管理,清晰买卖双方责任,打破盲目刚兑,保护合理的消费者权益。

(三)信托监管特征

近年来,信托监管政策兼顾治乱化险和转型指引两方面:

一是遵循统一监管标准和协同监管。随着同类业务同类机构实施统一监管标准和协同监管的逐步落实,相关流动性、杠杆率、资本金、风险资本计提等风险监测指标、净值化管理模式、会计记账原则等亦逐步趋同。

二是提示传统领域地产暴雷风险、政信低估风险等,并鼓励开展资产服务信托、公益/慈善信托等新领域,引导信托回归本源。

三是深度监管、实质性监管和穿透式监管特征明显。2021年,监管政策通过细化条款(“附回购、严苛的对赌条款、定向私募债,期限短、限制调息次数或跳升利率过高等永续债投资等),仔细甄别并明确信托产品的投融资属性;通过“整顿TOT乱象、清理规范非金子、压实大股东责任,完善内控机制”等规定,全面规范公司行为。

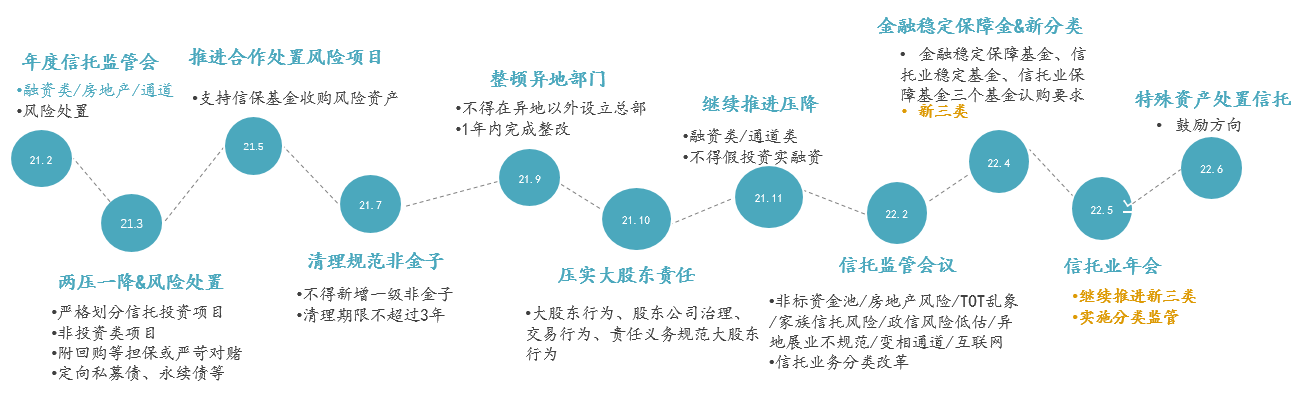

图1 2021年至今信托业相关监管政策、监管会议

国内现有的监管政策以微观审慎监管为主。随着我国宏观审慎政策指引的出台,国内统一监管标准和协同监管的宏观审慎监管的趋势将与国际逐步一致。国内监管严格,预计会采取宏观与微观审慎监管的双监管模式。

二、信托新三类

(一)调整目的

新三类调整为解决现行的信托分类与回归本源、转型发展需求不适应,分类维度多元、业务边界不清、服务内涵模糊等问题。这些问题违背了监管导向与目标,影响了市场的公平、透明性和政策的有效性,埋下了系统性风险隐患。

(二)区分标准

解决分类维度多元、业务边界不清的方式即以一种维度分类。防止系统性风险是监管的核心目标。以防范风险程度作为区分前两类信托的主要标准,即信托公司在两种类别中承担的风险程度不一样,资产服务信托中,信托公司承担服务职责;资产管理信托中,大多承担主动管理职责。

(三)合规指引

资产服务信托不属于资产管理范畴,不适用资管新规和资金信托管理办法,无“私募”要求。新分类政策以“不涉及募集资金行为,不得在信托项下开展负债业务,不得以受托资金发放信托贷款,不得为各类违法违规活动提供通道服务”规定了四条合规底线。在此前提下,监管部门鼓励开拓资产服务信托。

与之不一样的是,政策对资产管理信托更多的是合规规定与展业约束。《通知》明确,信托与同业资管保持监管标准统一。资产管理信托业务区别于传统私募投行业务,要求公司防控期限错配风险和集中度风险,加强信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险管理。据此推断,作为公司营收重要支柱的资产管理信托,亦属于未来合规性监管的重要领域。

三、监管导向对信托转型的影响

(一)引导大资管发展趋势

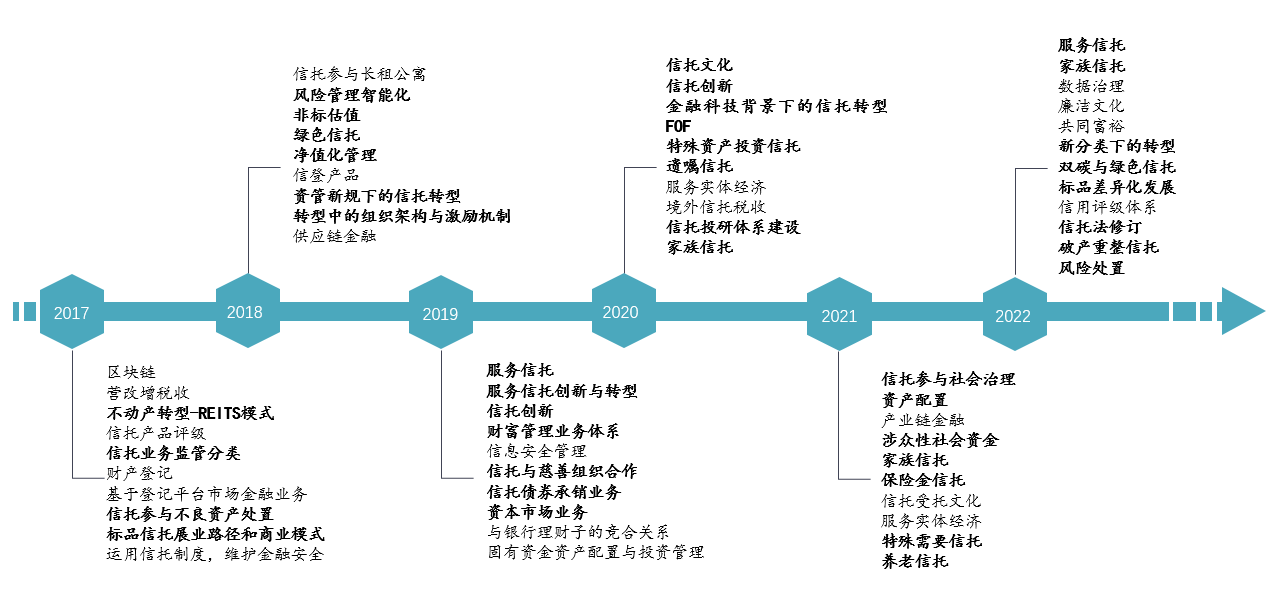

首先,在同类业务实施同类监管标准的趋势下,大资管产品同台竞技。2017-2021年之间,在“去通道、防止多层嵌套、压缩融资”的监管政策下,信托、证券资管和保险资管规模占比逐步降低。与之相反,私募和公募资管产品由2017年合计占比20%上升至2021年的39%。公募基金早于其他产品实施主动管理和净值化管理,是推动其增长的主要原因。

图2各类产品占资管产品总规模比(2017-2021年)

其次,各类资管竞争优势明显,信托业面临的外部竞争压力加大。银行理财具备快速资产配资优势,保险资管具备大类资产配置和长期资金管理优势,公募基金和证券产品具备投研、资产配资、主动投资和渠道优势,私募产品具备PE投研优势,量化私募、指数增强等策略优势。如何在各类资管产品中定位自身优势,是信托业普遍面临的问题。

(二)推动信托深度转型

信托业将在转型方向、非标转标、投资领域以及行业分化等方面发生改变。

1.转型方向

一是固收类。固收类产品承接部分传统投资非标债类的资金,从未来走势看,因信托贷款规模逐渐压缩,未来提速的板块在单债、债池类标品领域。随着产品转型升级、多元化配置能力加强,以债类资产配置少量股票、衍生品等权益类资产(按照规定不高于20%),是固收类探索的方向。

二是权益类。权益类主要投资于非上市股权、股票等资产,是资产管理信托迫切转型的方向,也将是合规性监管的重点领域。根据2021年监管针对“附回购、业绩对赌、永续债”的政策意见,产品投融资属性将逐步清晰。截至2021年底,Top10公司的投资规模占行业75%以上,头部公司在非上市股权、股票领域的专业优势明显;中小型公司短期内难以快速培育专业团队,展业难度大。2022年上半年,50多家信托聚焦上市公司调研,涵盖电子、医药、机械等领域,试图在权益类投资中探索新方向。

三是金融衍生品类。因金融衍生品类专业度高,风险大,以及展业资质要求,短期内难以作为中小型公司的主流产品。

四是混合类。在多元化资产配置的需求下,混合类是未来资产管理信托的主流方向。它能充分利用股债结合优势,灵活配置比例,增厚投资收益;通过多策略,平滑收益等方式,降低波动率,减小风险敞口。

2.非标转标

大资管统一监管标准趋势下,以市场公开发行的净值型标品信托逐步代替传统融资类,满足打破刚兑、净值化管理的要求,符合防止系统性风险的监管目标,也符合保证市场的公开、透明性,监管的有效性,以及保护合理消费者权益的监管目标。标品信托是监管引导资产管理信托转型的重中之重。

转型初期,大部分公司短期内难以摆脱传统路径依赖,标品模式单一,同质化现象严重,且以最易开发和操作的低收益固收类产品为主,难以匹配高净值客户多元化投资和增厚收益需求。高净值客户长期依赖非标,短期内对波动率高、交易复杂的标品难以接受。在非标资产稀缺的情况下,客户采取权宜之计选择低收益固收产品作为过渡。

长期来看,随着高净值客户增厚收益的需求增加,单纯的低收益固收产品难以与之匹配,一旦创新类资管竞品大规模面市,信托客户流失现象将凸显。如何匹配多元化标品,防止客户流失,是公司非标转标的重点。

3.传统领域

地产领域:以往采取粗放式、激进式开展地产项目的信托公司存在违约风险隐患,将继续耗用公司资源,拖累二次转型步伐。救市政策能否快速消化吸收、监管部门对信托是否随着大政策环境的松动而松动等暂无定论,在风险持续暴露的情况下,信托业对该领域的投资力度降低,且未来走势不明。

政信领域:市场上,因地产类信托产品减少,政信非标产品成为抢夺的“稀缺”资产,行业内卷现象加剧。政策方面,融资规模持续压降,通过部分条款甄别投融资属性的政策趋严,再加上地方政府严控隐债,非标交易模式的突破空间逐渐收窄。随着区域违约事件爆发,政信产品风险低估现象将逐步被重视。如何遵循监管导向,突破模式单一问题,防范低估风险,关系政信产品的未来走向。

4.行业分化

标品类、股权投资、证券投资类、财富管理均擅长的头部公司,在二次转型中轻装上阵,他们具备撬动产品端、资金端和服务端的配置能力,具备开拓创新业务和主动管理能力,具备提升服务价值链的专业水平,以及具备将转型业务打造成营收支撑的综合实力。

短期内难以摆脱传统非标路径,仍在地产暴雷中斡旋,标品转型处于迷茫期的信托公司,转型速度将减缓。随着业内竞争的加剧和分类监管政策的正式实施,行业分化逐步加剧。

(三)转变产品与投资理念

首先,融资需求转变。资产端融资需求方面,中国实体经济的战略发展方向在转变,房地产市场在减速,高端制造业、战略性新兴产业、新基建等新领域在提速。相应的融资需求随之变化,从传统围绕地产资金需求的抵质押信贷模式,转向与新经济发展需求相匹配的多样化融资模式,扩充债券融资、股权投资、股票投资等多元化产品,符合实体经济需求导向。

第二,投资理念转变。资金端投资者需求方面,传统围绕贷款及信贷基础运作,投资者仅承担金融机构的信用风险。对于信托投资者而言,随着融资规模的压降、净值化管理要求的落实,传统模式将逐步被取代,投资者仅承担金融机构信用风险的投资导向将发生转变,取而代之的是更加注重与其投资风险偏好匹配的底层资产质量。通过净值化认购的方式逐层分散底层资产风险,是投资者能接受且需要接受的投资理念。

第三,产品导向变化。信托朝着打破刚兑,净值化管理的方向转变。导向转变,寻找资源的路径也随之变化,由传统单一聚焦资产端的融资需求,逐渐向以资金端的投资需求为主。财富管理由销售单一信托产品,向如何根据客户的多元化投资需求,配置多元化产品的方向转变。

(四)指引信托行业研究聚焦转型

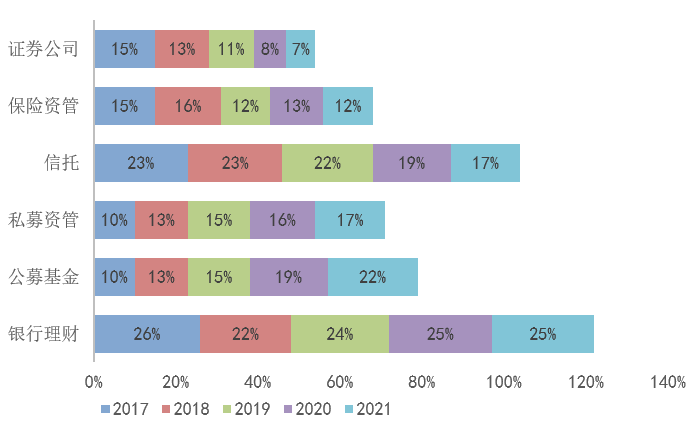

信托业协会每年发布《信托行业专题研究报告》,由各家信托公司牵头完成。作为行业转型的缩影,专题报告在某种程度上反映了监管导向。从专题报告中梳理近几年行业转型的焦点,我们发现分类监管、地产转型以及标品信托专题早于2017年探索,资产服务信托、慈善信托专题早于2019年探索,标品信托、家族信托、涉众性社会资金信托等成为行业频繁关注的热点。

图3信托业协会专题研究概览(2017-2022年)

反过来,专题报告为监管政策制定提供研究支撑,引领行业转型。2022年研究主题包含《信托法》的修订,这是2017年以来首次将《信托法》纳入研究范围,为后续修订《信托法》奠定研究基础。《资管大时代》(吴晓灵等著,2020)中指出,继资管新规规则层面统一后,《信托法》、《证券法》等相关法律文件将陆续修订完善,以巩固制度基石,拓宽法律应用范围,间接体现了统一监管标准的大趋势。

四、信托转型路径

后资管新规时代,信托行业在统一监管标准和协同监管的大趋势下,顺应监管导向,参考前瞻性研究,借助AMC公司不良主业经验、自身资源禀赋和外部投研力量,在实施分类监管之前,减小行业差距,走出差异化、特色化的发展路径,实现二次转型。

首先,在大资管同台竞技的背景下,信托行业扬长避短,避开与其他产品的直接竞争,借助于外部投研力量,结合自身的传统领域投资优势和独特的制度优势,增加信托产品的竞争力。

第二,择优开发资产管理信托产品。推动满足投资者多元化资产配置的混合信托产品,符合新三类的导向。在未来对信托公司实施分类监管的趋势下,创新能力低的信托公司开展专业性高的股票类、金融衍生品类等高风险类资产管理信托将会受到限制,建议以开发固收类、混合类为主;权益类注重投融资属性的鉴别,通过投贷联动,逐步加大对非上市股权、股票、基金等权益类投资占比;金融衍生品领域以培训、研发带领业务团队逐步积累经验。

第三,非标转标。为符合监管“去刚兑、去通道、去错配、降杠杆”的资管要求,加大投研力度,借助外部资源,大力开发公开化、市场化,净值型的信托标品,是大多数公司的转型路径。

第四,传统领域。一方面,地产领域避开旧模式,以非标转标、真股权、S基金、REITS、养老信托等新打法,在保交楼、风险处置等特殊机遇下,借助AMC在地产领域大不良主业的丰富经验和发展契机,提升主动投资效应与风险处置受托服务信托的大综合服务模式,控制并保持一定的主动投资规模,同时,提升服务信托的产业价值链,发挥大协同效应。这是AMC系列信托公司借助独特的股东资源禀赋,探索出差异化发展的路径选择。

另一方面,政信领域,在资产稀缺、大基建、控制非标隐债模式的情况下,公司筛选优质平台,非标与标结合、鼓励开发PPP、Reits模式,联合F-EPC等,由区域首席经理定期对区域规划、区域经济、财政支持和债务管控等开展全面调研,并借鉴集团分子公司对当地的总体评估分析,做精做专优质区域。

【财经早餐】07月16日

私募基金各种类型、主要特点(私募证券、股权、创业、FOF等)

【协会数据】证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2025年5月)

英伟达王者归来!科技才是未来

德国股市再创新高

今年,还要抢GPU?2025年转型投科技,放弃城投

2024年政信类信托违约清单,山东、陕西、河南、云南居多!

中植系,2024年兑付无望!

P2P平台是否应该承担出借人损失?法院判决:不承担

五矿信托青岛产品惨遭流拍,一产品延期7年8个月!

涉案过亿!盛大金禧某地分总被判....对中植、海银具有很高的参考意义

年前好消息!西安 、洛阳网红城投兑付了!中泰、国通贵州项目也回款了!

潍坊峡山xx违约风波:投资人何去何从?

山西信托完成工商信息变更,注册资本增至15.54亿元

国通信托一延期贵州项目方兴318号普定县项目兑付!

四川信托启动二次签约:打折比例不变,早签奖励没了!

中基协:11月新备案私募基金数量804只 新备案规模362.44亿元

风雨兼程又一年 2024十大关键词定格中国信托业

年内银行理财公司已受罚3120万!信托违规经营受罚较多

新疆金典财富兑付,本次发放14%,首次清退24%

喜大普奔!逾期6年,中泰一产品终迎兑付曙光

庆阳城建定融产品延期一年多,既不还本,也不付息

信托行业,落马一览表

青岛城投集团宣布重大调整:取消监事会,强化审计与风险管理

最良心P2P:本息兑付已2年,仍在返息!

中融信托某产品拍卖成功,兑付比例约35%!

山东信托·城市发展207号西安项目也兑付了!

中植系到底有多少定融产品?债权人整理出50多个

江苏AA+城投惊现15亿元大雷!

9省市披露2025年一季度地方债发行计划 四川超千亿领跑

恒天财富深圳负责人被抓,正移送审查起诉!

2.4%!金谷信托-博睿166号第四次兑付本金

监管发布信托业337号文!关于不动产信托财产登记(附全文)

将排查信托公司,严禁通过各种形式违规新增地方隐性债务!

华夏幸福债务重组进展:实现1900亿债务重组,现金兑付55亿

北京信托多个产品延期,现又一产品爆雷

海银财富在暴雷前后疯狂私兑!

千亿P2P平台发放案款:最高可返100%!

四川信托,已经改为“国有企业”

龙阳天府项目,官方回复投资人:股东已替其还款!

深圳“中融投”首次清退,比例不足1%,将于25年2月6日起发放

年底跨城存款再起?利率2.7%已无额度!

多地官宣将“取消公摊”

名单丨国通信托爆雷项目40+

理财与信托的委外故事:合作背后的增与严

11月山东潍坊城投负面舆情汇总

山东潍坊滨海大量定融违约

一审判决:全额赔付,潍坊滨城投资二次上诉!请求风险自担 ?

风险预警:臭名昭著的“和合系”化债负责人赵光裕觊觎西安,又将引发什么惨案?

2024年信托行业九大事件!

泛华的出借人应该怎么办?

中植系最新:12月16日天津接待会传来消息

BJ信托产品又出问题!

某上市公司公告:乾道集团逾期,投资款被挪用!

定融违约投资人诉讼!法院判:违约城投全额支付本息+罚息+诉讼费+律师费!

这一次,中植还有神秘买家接盘吗?

某爆雷集团开始兑付了!“大大集团”事件时间线

又一省会城投信托贷款违约!长安宁·西咸空港专项债已实质性违约

此方案或可解中植、中融当下困局,加快处置进展

潍坊昌邑城投全面崩盘

突发!大业信托2亿潍坊政信拟展期,有定融投资人起诉城投已胜诉!

万向信托再遇投资者集体维权!

潍坊地区多家城投定融违约,算算竟有10多家了

第274期:通缩与通胀,资产升值贬值,听懂少走弯路

第273期:六年之后,老年人口占总人口的28%,M2、GDP、城镇化分析

第272期:投资的基本常识分析:不可能有即安全,又收益高,又流动性好的投资!因为不符合常识!

第271期:近期宏观政策、债务置换、房地产三大要点分析

第270期:股市的投资逻辑,上涨与否,看企业盈利、估值和时间周期

第269期:924至今,6工作日涨幅超过25%,每天万亿成交量,正常吗?

第268期:六问法拉第未来:可转换股票价格是?贾跃亭会回国吗?

第267期:2024城投境外债发行274.57亿美元,到期127.20亿美元

第266期:详解香港储蓄保险,香港保险的优劣势及收益测算

第265期:国企可转债退市,投资人损失巨大!警惕风险

第264期:细分五大项:地产、汽车、消费等,看经济趋势

第263期:暂停信托代销、退金令、信托违约、江苏泰州信托违约解释

第262期:信托公司暂停三方代销;非标违约却仍在销售;投资要谨慎

第261期:谁来保护“人的就业岗位”?

第260期:手工补息影响银行理财收益,是全方面的

第259期:10年期产品,信托公司滚动发行2年期,到期违约投资人找谁

第258期:庞氏骗局,借新还旧,击鼓传花

第257期:中信信托8折兑付,中泰信托7折被否,中融信托利息8折兑付

第256期:央行认购国债,地方债在手机银行就可以买的意义

第255期:陕西省经济,财政、债务,城投,非标违约分析

第254期(下):某地产定融违约后,诱骗投资人签约新方案,转移债务

第254期(上):城投公司:定融违约欺骗式兑付方案,长期拖延

第253期:信托合同新条款:权利维持费用,投资人全权授权受托人